Анализ ликвора (Спинномозговой жидкости) — cимптомы и лечение. Журнал Медикал

Ликвор (цереброспинальная или спинномозговая жидкость, СМЖ) – биологическая жидкость, необходимая для функционирования ЦНС. Его исследование является одним из важнейших видов лабораторных исследований. Оно складывается из преаналитического этапа (подготовка обследуемого, сбор материала и его доставка в лабораторию), аналитического (собственно выполнение исследования) и постаналитического (расшифровка полученного результата). Только корректное выполнение всех манипуляций на каждом из этих этапов определяет качество анализа.

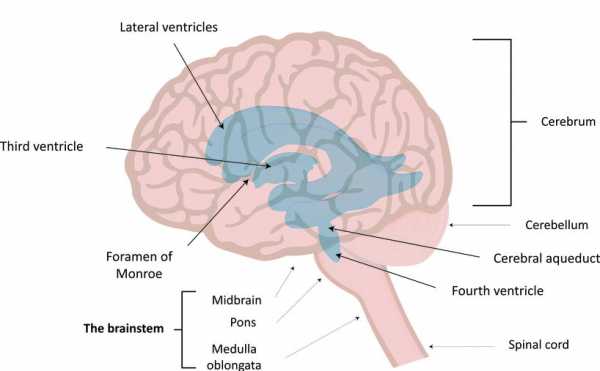

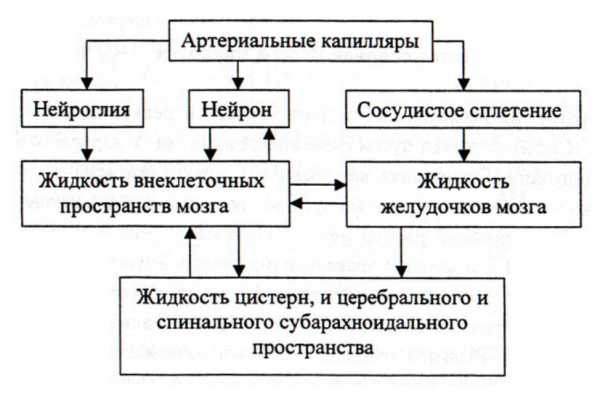

Спинномозговая жидкость (ликвор) образуется в сосудистых сплетениях желудочков головного мозга. У взрослого человека одновременно в субархноидальных пространствах и в желудочках мозга циркулирует 110–160 мл ликвора, в спинномозговом канале — 50–70 мл. Ликвор образуется непрерывно со скоростью 0,2–0,8 мл/мин, что зависит от внутричерепного давления. В сутки у здорового человека образуется 350–1150 мл спинномозговой жидкости.

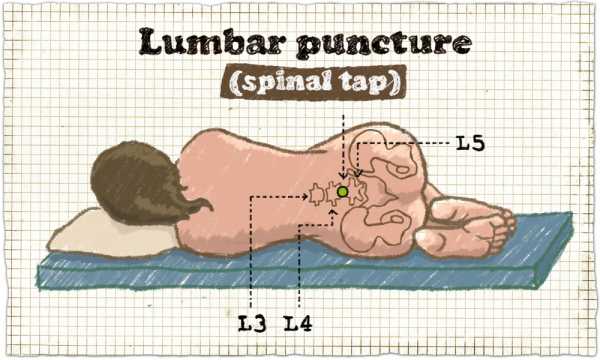

Ликвор получают путем пункции спинномозгового канала, чаще – люмбальной — в соответствии с методикой, хорошо известной невропатологам и нейрохирургам. Первые его капли удаляют (“путевая” кровь). Затем ликвор собирают как минимум в 2 пробирки: в обычную пробирку (химическую, центрифужную) для общеклинического и химического анализа, в стерильную – для бактериологического исследования. На бланке направления на исследование СМЖ врач должен указать не только фамилию больного, но и клинический диагноз и цель исследования.

Следует помнить, что доставляемые в лабораторию образцы ликвора должны быть защищены от пергревания или охлажения, а образцы, предназначенные для выявления бактериальных полисахаридов в серогических тестах, следует прогревать на водяной бане в течение 3 мин.

Собственно лабораторное исследование ликвора (аналитический этап) проводится по всем правилам, принятым в клинической лабораторной диагностике при анализе любых биологических жидкостей и включает в себя следующие этапы:

— макроскопический анализ — оценка физико-химических свойств (объем, цвет, характер),

— подсчет количества клеток,

— микроскопия нативного препарата и цитологическое исследование окрашенного препарата;

— биохимическое исследование,

— микробиологическое исследование (по показаниям).

Мы находим целесообразным и информативным в ряде случаев дополнять исследование СМЖ иммунологическими и, возможно, — другими тестами, значение которых обсуждается в специальной литературе.

Расшифровка показателей ликвора

Нормальная СМЖ бесцветна и порозрачна (как дистиллированная вода, по сравнению с которой и описывают обычно физические свойства ликвора).

Сероватый или серо-зеленый цвет ликвора обычно обусловлен примесью микробов и лейкоцитов. Красный цвет СМЖ различной интенсивности (эритрохромия) обусловлен примесью эритроцитов, встречающихся при свежих кровоизлияниях или травме мозга. Визуально пристутствие эритроцитов обнаруживается при их содержании более 500-600 в мкл.

При патологических процессах жидкость может быть ксантохромной – окрашенной в желтый или желто-коричневый цвет продуктами распада гемоглобина. Необходимо помнить и о ложной ксантохромии – окраске ликвора, вызванной лекарственными препаратами. Реже мы встречаем зеленоватый цвет СМЖ (гнойный менингит, абсцесс мозга). В литературе описан и корчневый цвет ликвора – при прорыве кисты краниофарингиомы в ликворные пути.

Мутность ликвора может быть обусловлена примесью клеток крови или микроорганизмов. В последнем случае мутность можно удалить центрифугированием. При содержании в СМЖ повышенного количества грубодисперсных белков она становится опалесцирующей.

Относительная плотность спинномозговой жидкости, полученной при люмбальной пункции, 1,006–1,007. При воспалении мозговых оболочек, травмах головного мозга относительная плотность спинномозговой жидкости возрастает до 1,015. Уменьшается она при гиперпродукции спинномозговой жидкости (гидроцефалия).

При повышенном содержании в ликворе фибриногена происходит образование фибринозной пленки или сгустка, что наблюдается чаще при туберкулезном менингите. Иногда пробирку с жидкостью оставляют при комнатной температуре на сутки (если необходимо точно установить – образовалась ли пленка?). При наличии фибринозной пленки ее переносят препаровальной иглой на предметное стекло и окрашивают по Цилю-Нильсену или другим методом, для выявления микобактерий. Нормальная СМЖ на 98-99% состоит из воды.

Тем не менее исследование ее химического состава представляет собой важную задачу. Оно включает определение уровня белка, глюкозы и хлоридов, а в ряде случаев дополняется другими показателями.

Белок в ликворе

Более 80% белка СМЖ поступает из плазмы путем ультрафильтрации. Содержание белка в норме в различных порциях: в вентрикулярном – 0.05-0.15 г/л, цистернальном 0.15-0.25 г/л, люмбальном 0.15-0.35 г/л.

Изучение белков ликвора позволяет не только уточнить характер патологического процесса, но и оценить состояние гемато-энцефалического барьера. Индикатором для этих целей может служить альбумин при условии, что его уровень в ликворе определяется иммунохимическими методами. Определение альбумина проводится в связи с тем, что он, являясь белком крови, не синтезируется местно и поэтому может являться “маркёром” иммуноглобулинов, проникших из кровотока вследствие нарушенной проницаемости барьеров. Одновременное определение альбумина в сыворотке (плазме) крови и СМЖ позволяет вычислить альбуминовый индекс:

При интактном гемато-энцефалическом барьере этот индекс менее 9, при его умеренном повреждении — 9-14, при заметном – 14-30, при тяжелом повреждении — 30-100, а увеличение более 100 указывает на полное поражение барьера.

В последние годы повышается интерес к специфическим для ЦНС белкам ликвора – нейронспецифической енолазе, белку S-100, основному белку миелина (ОБМ) и некоторым другим. Одним из перспективных среди них для клинических целей представляется ОБМ. В нормальном ликворе он практически отсутствует (его концентрация не превышает 4 мг/л) и появляется только в условиях патологии. Этот лабораторный признак не является специфичным для определенных нозологических форм, но отражает размер поражения (ассоциируется преимущественно с деструкцией белого вещества). Некоторые авторы считают перспективным определение ОБМ в ликворе для мониторирования нейроспида. К сожалению, сегодня еще сохраняются проблемы, связанные с прямым определением концентрации данного белка.

Глюкоза в ликворе

Глюкоза содержится в нормальном ликворе в концентрации 2.00-4.18 ммоль/л.

Некоторое преимущество перед глюкозой в качестве диагностического маркера имеет лактат (молочная кислота), поскольку его концентрация в ликворе (1.2-2.1 ммоль/л) не зависит от таковой в крови. Его уровень существенно повышается при различных состояниях, связанных с нарушением энергетического обмена — менингитах, особенно – вызванных грам-положительной флорой, гипоксии мозга и некоторых других.

Хлориды в ликворе

Хлориды — содержание в нормальном ликворе — 118-132 ммоль/л. Увеличенние концентрации в СМЖ наблюдается при нарушении их выведения из организма (заболевания почек, сердца), при дегенеративных заболеваниях и опухолях ЦНС. Снижение содержания хлоридов отмечается при энцефалитах и менингитах.

Ферменты в ликворе

Ликвор характеризуется низкой активностью содержащихся в нем ферментов. Изменение активности ферментов в ликворе при различных заболеваниях носят в основном неспецифический характер и параллельны описанным сдвигам в крови в указанных заболеваниях (табл.2). Иного подхода заслуживает интерпретация изменений активности креатинфосфокиназы (КФК). Данный фермент представлен в тканях тремя фракциями, характеризующихся не только молекулярными различиями, но и характером распределения в тканях: КФК-МВ (миокард), КФК-ММ (мышцы), КФК-ВВ (головной мозг). Если суммарная активность КФК в ликворе не имеет принципиального диагностического значения (она может быть повышенной при опухоли, инфаркте мозга, эпилепсии и других заболеваниях), то фракция КФК-ВВ является довольно специфичным маркером повреждения мозговой ткани и ее активность в СМЖ коррелирует со шкалой Глазго.

Число клеток и цитограмма ликвора

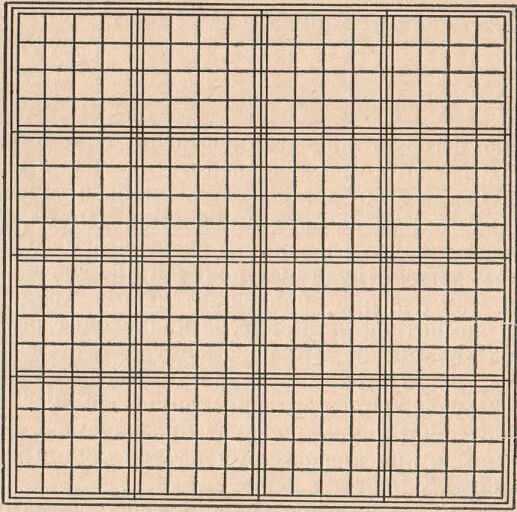

При исследовании биологических жидкостей, и СМЖ в том числе, обычно подсчитывают число клеток и цитограмму в мазках, окрашенных азурэозином (по Романовскому-Гимза, Нохту, Паппенгейму). Подсчет клеточных элементов в ликворе (определение цитоза) производят с помощью камеры Фукс-Розенталя, предварительно разводя его реактивом Самсона в 10 раз. Использование именно данного красителя, а не какого-либо иного. позволяет окрашивать клетки в течение 15 мин и сохранять клетки неизмененными до 2 часов.

Количество клеток во всей камере делят на 3, так получают цитоз в 1 мкл. Для большей точности считают цитоз в трех камерах. При отсутствии камеры Фукс-Розенталя можно воспользоваться камерой Горяева, подсчитав клетки по всей сетке также в трех камерах, результат умножают на 0.4. До сих пор встречаются разночтения в единицах измерения цитоза – количество клеток в камере, в 1 мкл или 1 л. Вероятно, целесообразно все же выражать цитоз количеством клеток в мкл. Для подсчета числа лейкоцитов и эритроцитов в СМЖ могут быть использованы и автоматизированные системы.

Увеличение содержания клеток в СМЖ (плеоцитоз) появляется чаще при воспалительных заболеваниях, в меньшей степени – при раздражении мозговых оболочек. Наиболее выраженный плеоцитоз отмечается при бактериальной инфекции, грибковых поражениях мозга и туберкулезном менингите. При эпилепсии, арахноидите, гидроцефалии, дистрофических процессах и некоторых других заболеваниях ЦНС цитоз остается нормальным.

Окрашивание клеток нативного препарата реактивом Самсона позволяет достаточно достоверно дифференцировать клетки. Но более точная их морфологическая характеристика достигается после фиксации и окраски приготовленных цитологических препаратов. Современный подход к подготовке таких препаратов предполагает использование цитоцентрифуги. Однако, даже в США ими оснащены только 55% лабораторий. Поэтому на практике используется более простой способ – осаждение клеток на предметное стекло. Препараты должны быть хорошо высушены на воздухе, а потом окрашены.

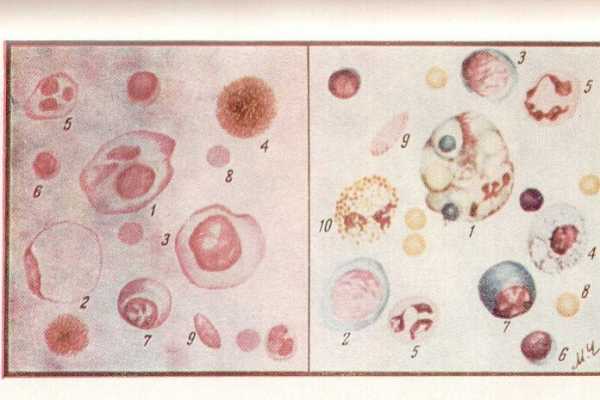

В окрашенном препарате ведут подсчет клеточных элементов. Они представлены преимущественно клетками крови (чаще – лимфоциты и нейтрофилы, реже — моноциты, эозинофилы, базофилы), могут встретиться плазматические и тучные клетки, макрофаги, зернистые шары (дегенеративные формы особого вида макрофагов – липофагов в состоянии жировой дегенерации), клетки арахноэндотелия, эпиндимы. Морфология всех этих клеточных элементов обычно хорошо известна врачам лабораторной диагностики и детально описана во многих руководствах. Уровень плеоцитоза и характер цитограммы ликвора позволяют уточнить характер патологического процесса (табл.3).

Нейтрофильный лейкоцитоз чаще сопровождает острую инфекцию (локальные и диффузные менингиты). Эозинофилия СМЖ наблюдается достаточно редко – при эхинококкозе мозга, эозинофильном менингите. Эозинофилия ликвора не коррелирует как правило с числом эозинофилов в крови. Лимфоцитарный плеоцитоз ликворе встречается при вирусных менингитах, рассеянном склерозе, в хронической фазе туберкулезного менингита, после операций на оболочках мозга. При патологических процессах со стороны ЦНС отмечается полиморфизм лимфоцитов, среди которых встречаются активированные. Для них характерно наличие обильной бледноватой цитоплазмы с единичными азурофильными гранулами, некоторые клетки имеют отшнуровку или фрагментацию цитоплазмы (клазматоз). Плазматические клетки появляются в цитограмме при вирусном или бактериальном менингите, вялотекущих воспалительных процессах, в период выздоровления при нейросифилисе. Моноциты, подвергающиеся в ликворе дегенерации быстрее лимфоцитов, наблюдаются при рассеянном склерозе, прогрессирующем панэнцефалите, хронических вялотекущих воспалительных процессах. Макрофаги – “санитары” ликвора, появляются при кровоизлияниях, инфекциях, травматических и ишемических некрозах.

Иногда в СМЖ обнаруживаются атипичные клетки – элементы, которые по своим морфологическим особенностям не могут быть причислены к определенным клеточным формам. Атипичные клетки встречаются при хронических воспалительных процессах (туберкулезный менингит, рассеянный склероз и др), и часто они являются клетками опухолей. Вероятность находок опухолевых клеток в ликворе при опухолях головного мозга невелика (не более 1.5%). Обнаружение бластных клеток в СМЖ при гемобластозе позволяет говорить о нейролейкозе.

При анализе состава ликвора важно оценивать соотношение белка и клеточных элементов (диссоциацию). При клеточно-белковой диссоциации отмечается выраженный плеоцитоз при нормальном или незначительно увеличенном содержании белка. Это характерно для менингитов. Белковоклеточная диссоциация характеризуется гиперпротеинархией при нормальном цитозе. Данное состояние характерно для застойных процессов в ликворных путях (опухоль, арахноидит и др.).

Клинические ситуации иногда требуют подсчета количества эритроцитов в кровянистом ликворе (для объективизации объема кровоизлияния). Подсчет эритроцитов ведут также как и в крови. Как было указано выше, цвет ликвора меняется, если в 1 мкл содержится более 500-600 эритроцитов, заметное окрашивание наступает при наличии около 2000, а геморрагической она становится при уровне эритроцитов более 4000/мкл.

Микробиологическое исследование ликвора

Одним из частых заболеваний ЦНС является гнойный менингит. В таких случаях особую актуальность приобретает микоробиологическое исследование. Оно включает в себя ориентировочный тест – бактериоскопию препаратов и классические культуральные методики. Бактериоскопия ликвора имеет ограниченное диагностическое значение, особенно при получении прозрачной СМЖ. Мазок, приготовленный из осадка ликвора, полученного при центрифугировании, окаршивают метиленовым синим или по Граму, хотя некоторые авторы считают, что последний вариант окраски “травмирует” форменные элементы и создает артефакты. При менингитах и абсцессах обнаруживается разнообразная флора, соответствующая природе заболевания. Независимо от результатов микроскопии диагноз бактериального менингита обязательно должен быть подтвержден культуральным исследованием, которое становится определяющим в диагностике данной группы заболеваний и выборе адекватной терапии. Его проводят в соответствии с Приказом № 375 МЗ РФ от 23.12.98 “О мерах по усилению эпидемиологического надзора и профилактики менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов”. Наиболее частой причиной бактериального менингита является грам-отрицательный диплококк Neisseria meningitidis, который в 80% случаев может быть выявлен уже при бактериоскопии.

Микроскопия ликвора

В норме в ликворе присутствуют только лимфоциты и моноциты. При различных заболеваниях и патологических состояниях в ликворе могут появится прочие виды клеток.

Лимфоциты по величине сходны с эритроцитами. Лимфоциты имеют крупное ядро и узкий неокрашенный ободок цитоплазмы. В норме в ликворе содержится 8—10 клеток лимфоцитов. Количество их увеличивается при опухолях центральной нервной системы. Лимфоциты встречаются при хронических воспалительных процессах в оболочках (туберкулезном менингите, цистицеркозном арахноидите).

Плазматические клетки в ликворе. Клетки крупнее лимфоцитов, ядро крупное, эксцентрично расположенное, большое количество цитоплазмы при сравнительно небольшом размере ядра (размер клеток — 6—12 мкм). Плазматические клетки в ликворе обнаруживаются только в патологических случаях при длительно текущих воспалительных процессах в мозге и оболочках, при энцефалитах, туберкулезном менингите, цистицеркозном арахноидите и других заболеваниях, в послеоперационном периоде, при вялотекущем заживании раны.

Тканевые моноциты в ликворе. Размер клеток — от 7 до 10 мкм. В нормальной жидкости иногда могут встречаться в виде единичных экземпляров. Обнаруживаются моноциты в ликворе после оперативного вмешательства на центральной нервной системе, при длительно текущих воспалительных процессах в оболочках. Наличие тканевых моноцитов говорит об активной тканевой реакции и нормальном заживлении раны.

Макрофаги в ликворе. Могут иметь ядра различной формы, чаще ядро расположено на периферии клетки, цитоплазма содержит включения и вакуоли. В нормальном ликворе макрофаги не встречаются. Наличие макрофагов при нормальном количестве клеток в ликворе наблюдают после кровотечения или при воспалительном процессе. Как правило, они встречаются в послеоперационном периоде, что имеет прогностическое значение и говорит об активном очищении ликвора.

Зернистые шары в ликворе. Клетки с жировой инфильтрацией — макрофаги с наличием в цитоплазме капель жира. В окрашенных препаратах ликвора клетки имеют небольшое периферически расположенное ядро и крупноячеистую цитоплазму. Величина ячеек различна и зависит от включенных капель жира. Зернистые шары обнаруживаются в патологической жидкости, полученной из мозговых кист в очагах распада мозговой ткани, при опухолях.

Нейтрофилы в ликворе. В камере идентичны по виду нейтрофилам периферической крови. Наличие в ликворе нейтрофилов даже в минимальных количествах указывает или на бывшую, или на имеющуюся воспалительную реакцию. Присутствие измененных нейтрофилов указывает на затухание воспалительного процесса.

Эозинофилы в ликворе. Определяют в ликворе по имеющейся равномерной, блестящей зернистости. Эозинофилы встречаются при субарахноидальных кровоизлияниях, менингитах, туберкулезных и сифилитических опухолях мозга.

Эпителиальные клетки в ликворе. Эпителиальные клетки, ограничивающие подпаутинное пространство, встречаются в ликворе довольно редко. Это крупные круглые клетки с небольшими круглыми или овальными ядрами. Обнаруживаются при новообразованиях, иногда при воспалительных процессах.

Опухолевидные клетки и комплексы в ликворе. Их находят в камере и окрашенном препарате ликвора. Злокачественные клетки могут относиться к следующим видам опухолей:

- медулобластома;

- спонгиобластома;

- астроцитома;

- рак.

Кристаллы в ликворе. Встречаются в спинно-мозговой жидкости редко, в случае распада опухоли.

Элементы эхинококка в ликворе— крючья, сколексы, обрывки хитиновой оболочки — в ликворе находят редко.

ПЦР-диагностика ликвора

В последние годы определенные перспективы в этиологической диагностике нейроинфекций связывают с развитием молекулярно-генетических технологий детекции нуклеиновых кислот возбудителей инфекционных заболеваний в ликворе (ПЦР-диагностика).

Таким образом, ликвор является средой, четко реагирующей на патологические процессы в ЦНС. Глубина и характер его изменений находятся в связи с глубиной патофизиологических нарушений. Корректная оценка лабораторных ликворологических симптомов позволяет уточнить диагноз и оценить эффективность лечения.

В.В. Базарный профессор УГМА, заместитель главного врача ОКБ №1

medicalj.ru

Ликвор в норме и при патологии

Ликвор – это специальная спинномозговая жидкость, которая вырабатывается определенными клетками желудочковой системы мозга и выполняет ряд важных функций для обеспечения полноценной работы центральной нервной системы.

К основным функциям ликвора относятся:

- Защитная. Ликвор можно назвать «водным амортизатором» в черепной коробке для мозга.

- Бактерицидная. Спинномозговая жидкость содержит лейкоциты (нейтрофилы и лимфоциты), которые необходимы для борьбы с инфекционными агентами.

- Энергетическая. Происходит транспорт питательных веществ и энергетических субстратов для клеток мозга.

- Поддержание рН (кислотно-основной баланс), а также осмотического давления за счет содержания электролитов (Na, Cl, K и др.) в составе спинномозговой жидкости.

- Входит в состав гемато-энцефалического барьера.

- Поддержание онкотического давления осуществляется за счет белков, которые присутствуют в ликворе.

В единицу времени в спинном и головном мозге содержится от 100 мл до 150 мл ликвора, который полностью обновляются за 3-4 часа. Единовременно желудочки мозга содержат от 40 мл до 50 мл спинномозговой жидкости, а подпаутинные пространства — оставшееся количество (100-150 мл). Непрерывный обмен жидкости позволяет поддерживать постоянство внутренней среды мозга.

Ликвор в норме

Ликвор вырабатывается клетками желудочков головного мозга и выполняет ряд важнейших функций

Ликвор вырабатывается клетками желудочков головного мозга и выполняет ряд важнейших функцийЛиквор, как и кровь у человека, имеет ряд показателей, которые могут быть оценены с помощью лабораторных методов исследования. Спинномозговую жидкость для исследования получают при помощи люмбальной пункции, во время которой можно набрать однократно до 10 мл жидкости без осложнений для пациента.

Оценивают следующие показатели:

- Цвет и прозрачность.

Спинномозговая жидкость в норме бесцветная, прозрачная и без запаха. На 99% ликвор состоит из воды, на оставшийся 1% приходится сухой остаток.

- Относительная плотность в норме составляет 1,006-1,007.

- Количество белка 0,2-0,33 г\л.

- Количество глюкозы 2,8-3,9 ммоль\л.

- Количество Cl- (хлориды) 120-130 ммоль\л.

- Кислотность ликвора (рН) в норме 7,28-7,32. Если проницаемость гемато-энцефалического барьера не изменена, то рН спинномозговой жидкости остается в пределах нормы даже при изменении рН крови.

- Количество клеток в 1 мкл ликвора (цитоз) – до 4 клеток.

Цитологическое позволяет определить общее количество клеток в перерасчете на 1 мкл или 1л жидкости, а так же дифференцировать клеточные элементы (лимфоциты, нейтрофилы, в ряде случаев эритроциты и другие клетки). У взрослого человека в 1 л ликвора содержится от 3*106 до 5*106 клеток, а у детей первых трех месяцев жизни их количество достигает 20-25*106 /л.

- Содержание лимфоцитов составляет 80-85%, нейтрофилов 3-5%.

Ликвор при патологии

Получают ликвор для анализа путем проведения люмбальной, или спинномозговой, пункции

Получают ликвор для анализа путем проведения люмбальной, или спинномозговой, пункцииПатологические процессы в спинном и головном мозге приводят к изменению физико-химических свойств ликвора, а также к изменению его клеточного состава. Эти изменения, как правило, бывают характерными для ряда заболеваний, что значительно облегчает постановку диагноза больному и облегчает выбор тактики лечения.

- Изменение цвета и прозрачности.

Помутнение ликвора может быть при увеличении белка в его составе, появлении бактерий или грибов или при повышении количества эритроцитов(> 400*10 6) и лейкоцитов (>200* 106). Эритроциты в спинномозговой жидкости в большом количестве могут появиться при субарахноидальном кровоизлиянии, опухолях головного мозга и черепно-мозговых травмах. Инфекционно-воспалительные заболевания головного мозга протекают с повышением содержания лейкоцитов в ликворе. Гнойный менингит вызывает помутнение и изменение его цвета (чаще серый). Ликвор при серозных менингитах может оставаться бесцветным или приобретать ксантохромный (желтоватый) оттенок и вытекать под большим давлением.

Серовато-розовая окраска жидкости возникнет при количестве эритроцитов 0,6-1,0*109/л, розовато-красная при количестве эритроцитов 2-50*109/л, при количестве 51-150*109/л — цвет свежего мяса, а при >150*109/л — кровавый.

- Клеточный состав ликвора при патологии.

При увеличении общего количества клеток в спинномозговой жидкости применяют термин «плеоцитоз», причинами которого являются органические поражения центральной нервной системы.

Если количество клеток в ликворе составляет от 6*106 /л до 70 *106/л, то в этом случае говорят о слабом плеоцитозе. Умеренный плеоцитоз – от 70 до 250 *106/л, выраженный – от 250 до 1000*106/л, резко выраженный – более 1000 *106/л.

Бактериальные менингиты, менингоэнцефалиты, рассеянный склероз протекают с плеоцитозом слабой степени выраженности. Выраженный плеоцитоз встречается при злокачественных опухолях головного мозга, а также при инсульте, особенно в первые 24 часа. Гематомы и субарахноидальные кровоизлияния также протекают с выраженным плеоцитозом.

- Изменение количества нейтрофилов и лимфоцитов, а также их соотношения.

Причинами резкого повышения количества лимфоцитов являются вирусные менингиты, туберкулезный менингит, паразитарные заболевания головного мозга (эхинококкоз и др.), рассеянный склероз, подострый склерозирующий панэнцефалит, сифилитический менингоэнцефалит и другие заболевания.

Гнойные менингиты, вызванные бактериальной инфекцией, приводят к росту количества нейтрофилов. Нейтрофильный плеоцитоз сопровождает геморрагический инсульт, субдуральную эмпиему, абсцесс мозга и др.

В ряде случаев при микроскопическом исследовании спинномозговой жидкости выявляют эозинофилы, что может указывать на паразитарную инвазию, грибковую инфекцию или менингит.

При опухолях головного мозга в спинномозговой жидкости могут определяться атипичные клетки.

- Изменение плотности.

Повышение плотности ликвора может быть при менингитах, сахарном диабете, а ее снижение при гидроцефалии. При люмбальной пункции ликвор вытекает под большим давлением на фоне гнойного менингита.

- Изменение кислотности ликвора.

Первичное повышение рН ликвора встречается при тяжелых субарахноидальных кровоизлияниях, геморрагических инсультах, черепно-мозговых травмах, метастатическом поражении головного мозга, гнойном менингите.

Метаболический ацидоз (повышение рН) на фоне других соматических заболеваний встречается при алкогольной интоксикации, диабетическом кетоацитозе и уремии.

Метаболический алкалоз (уменьшение рН) может быть при заболеваниях печени, неукротимой рвоте.

- Общий белок в ликворе при патологии.

При повышении скорости обмена спинномозговой жидкости может быть снижение белка ниже 0,2 г/л. Легкое повышение белка, до 0,8 г/л, встречается при многих заболеваниях (диабетическая полиневропатия, микседема, нейросифилис, рассеянный склерозе и др.). Умеренное повышение белка (0,81-1,5г/л) бывает при гнойных менингитах и вирусных менингитах, полиомиелите, опухолях центральной нервной системы. Туберкулезный менингит приводит к повышению белка свыше 1,5 г\л. Черепно-мозговые травмы, кровоизлияния приводят к сильному повышению белка (1,51 -0,3г/л). Часть гнойных менингитов может вызвать резкое увеличение белка в ликворе до 10г/л.

- Глюкоза в ликворе.

Снижение глюкозы менее 2,2 ммоль/л является характерной особенностью туберкулезного менингита, а также может быть при грибковом менингите. Сахар в спинномозговой жидкости при вирусных менингитах снижается незначительно. Первичные злокачественные опухоли оболочек головного мозга могут привести к полному исчезновению сахара в ликворе.

Повышение глюкозы встречается значительно реже (некоторые виды менингоэнцефалита, инсульты, травмы головного мозга и др.).

- Хлориды в спинномозговой жидкости.

Туберкулезный менингит протекает с повышением хлоридов в ликворе, а их снижение может быть при опухолях головного мозга, эхинококкозе или абсцессах головного мозга.

Исследование спинномозговой жидкости в большинстве случаев позволяет специалисту установить точный диагноз и начать эффективную терапию. В большинстве случаев, при соблюдении всех мер предосторожности и рекомендаций врача, люмбальная пункция протекает благоприятно и не влечет за собой негативных последствий.

Познавательный видеоролик на тему «Состав ликвора в норме и при менингите»:

Медфильм «Люмбальная пункция, ликвор, спинальная анестезия»:

В программе «Жить здорово!» с Еленой Малышевой видеосюжет о ликворе:

doctor-neurologist.ru

КМН — Цереброспинальная жидкость, ликвор

Прозрачность

Нормальный ликвор прозрачен как дистиллированная вода, состоит на 98,9-99,0% из воды и на 1,0-1,1% из сухого остатка.

Помутнение ликвора зависит от существенного увеличения количества клеточных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, тканевых клеточных элементов), бактерий, грибов и повышения содержания белка.

Помутнение, вызванное клетками и грибами, уменьшается или исчезает после центрифугирования, в отличие от помутнения, вызванного бактериями. При повышении содержания фибриногена в ликворе также отмечается изменение прозрачности в виде легкой опалесценции.

Степень помутнения ликвора определяют, сравнивая его с дистиллированной водой, налитой в такую же пробирку, в проходящем дневном свете на черном фоне.

Фибриновая (фибринозная) пленка в спинномозговой жидкости (ликворе)

В норме в ликворе практически не содержится фибриногена. Появление фибриногена в ликворе обусловлено заболеваниями ЦНС, вызывающими нарушение ГЭБ — гнойные и серозные менингиты, опухоли ЦНС, мозговые кровоизлияния, компрессии и др.

Цвет спинномозговой жидкости (ликвора)

Нормальный ликвор бесцветен, как дистиллированная вода. Появление окраски обычно свидетельствует о патологическом процессе в ЦНС. Для определения окраски ликвор сравнивают с дистиллированной водой, налитой в такую же пробирку.

Эритроцитархия (эритроархия) спинномозговой жидкости (ликвора)

Присутствие крови в ликворе можно обнаружить макро- и микроскопически. Различают путевую (артефактную) и истинную эритроцитархию.

Путевая эритроцитархия вызывается попаданием крови в ликвор при ранении кровеносных сосудов во время выполнения пункции.

Истинная эритроцитархия возникает при кровоизлияниях в ликворные пространства вследствие разрыва кровеносных сосудов при геморрагическом инсульте, опухолях мозга, черепно-мозговых травмах.

Количество крови, попавшее в ликворные пространства, может колебаться от 0,01 до 90 мл. При содержании эритроцитов менее 0,1-0,15*109/л ликвор остается бесцветным. Положительная реакция диагностической зоны тест-полоски на кровь и обнаружение эритроцитов при микроскопическом исследовании нативного препарата ликвора позволяют диагностировать скрытую эритроцитархию.

При содержании эритроцитов 0,6-1,0*109/л ликвор приобретает серовато-розовую окраску, при 2-50*109/л — розовато-красную, при 51-150*109/л — цвет свежего мяса, при >150*109/л — кровавый.

Эритроцитархия свидетельствует о внутричерепном кровотечении в результате разрыва аневризмы сосуда мозга, геморрагическом инфаркте, кровоизлиянии в ткань мозга, геморрагическом энцефалите, черепно-мозговой травме. Субарахноидальное кровоизлияние может произойти в результате паралича вазомоторных нервов и сопровождается расширением сосудов, стазом крови в капиллярах и диапедезом эритроцитов.

Эритроциты исчезают из ликвора при легкой черепно-мозговой травме и исключении кровотечения на 5-10 сутки, при геморрагическом инсульте и тяжелой ЧМТ — на 10-20 сутки, при разрыве аневризмы сосуда мозга — через 40-80 дней.

Ксантохромия (билирубинархия) спинномозговой жидкости (ликвора)

Розовая, оранжевая, желтая, бурая окраска ликвора обусловлены продуктами распада крови — гемоглобином и билирубином — и носит название ксантохромия. Различают геморрагическую и застойную ксантохромию, которую можно разделить в зависимости от продуктов распада крови на гемоглобинархию (розовая окраска) и билирубинархию(желтая окраска).

Геморрагическая ксантохромия (билирубинархия) вызвана попаданием в ликворные пространства крови, распад которой приводит к окрашиванию ликвора в розовый, затем в оранжевый и желтый цвет. При геморрагическом инсульте, разрыве аневризмы сосуда мозга или ЧМТ, которые сопровождаются массивным кровоизлиянием, ксантохромия появляется в 1-е сутки, при субарахноидальном кровоизлиянии ее интенсивность нарастает на 2-4 сутки.

Снижение степени билирубинархии и ее исчезновение находятся в прямой зависимости от этиологии кровоизлияния. Так, при разрыве аневризмы сосуда головного мозга ксантохромия (билирубинархия) держится 1-1,5 месяца, а при инсультах и ЧМТ, не сопровождающихся кровотечением, — 10-14 дней.

Застойная ксантохромия (билирубинархия) — это результат замедленного тока крови в сосудах мозга. Нарушение гемодинамики приводит к увеличению проницаемости стенок сосудов и поступлению окрашенной в желтый цвет (билирубин) плазмы крови в спинно-мозговую жидкость. Эта ксантохромия (билирубинархия) постоянна и сопровождается гиперпротеинархией.

Застойная ксантохромия (билирубинархия) встречается при васкуляризированных опухолях ЦНС, непосредственно сообщающихся с ликворными пространствами, при блокаде субарахноидального пространства, компрессии, менингитах (главным образом при туберкулезном), арахноидитах и др.

Физиологическая ксантохромия (билирубинархия) встречается у новорожденных и почти у всех недоношенных. Это явление можно объяснить повышенной проницаемостью гематоэнцефалического барьера по отношению к билирубину плазмы крови.

Ложная ксантохромия (билирубинархия) вызывается проникновением в ликвор липохромов или лекарств, например пенициллина.

Зеленая окраска ликвора наблюдается при выраженной билирубинархии в результате окисления билирубина в биливердин. Также зеленую окраску ликвору придает примесь гноя, при этом ликвор мутный. Такой характер ликвор приобретает при гнойных менингитах, прорыве абсцесса мозга в субарахноидальное пространство или в полость желудочков мозга.

рН спинномозговой жидкости (ликвора)

рН является одним из относительно стабильных биохимических показателей ликвора. У здоровых людей рН люмбального ликвора составляет 7,28-7, 32. Изменение рН в ликворе отражается на альвеолярной вентиляции, мозговом кровообращении и сознании.

Метаболический ацидоз чаще всего встречается при уремии, диабетическом кетоацидозе или алкогольной интоксикации. рН ликвора при это остается в пределах нормы или очень незначительно снижается.

Метаболический алкалоз наблюдается при заболеваниях печени, продолжительной рвоте, приеме щелочных веществ. При этом рН ликвора может парадоксально снижаться до 7,27.

При респираторном ацидозе, обусловленном легочной недостаточностью, рН ликвора уменьшается незначительно.

Респираторный алкалоз, вызванный мозговыми травмами, отравлениями (особенно салицилатами), заболеваниями печени, существенно не влияет на рН ликвора.

Первичные ацидозы ликвора проявляются при заболевания нервной системы: тяжелые субарахноидальные и мозговые кровоизлияния, ЧМТ, инфаркт мозга, гнойный менингит, эпилептический статус, метастазы в мозг и др.

Общий белок в спинномозговой жидкости (ликворе)

Содержание белка в люмбальном ликворе составляет 0,22-0,33 г/л. При этом показатель 0,33 г/л рассматривается как величина, граничащая с патологией, а количество белка 0,22 г/л — как гидроцефальный люмбальный ликвор.

Гипопротеинархия — это снижение содержания белка в люмбальном ликворе ниже 0,2 г/л, рассматривают как гидроцефальный ликвор.

Гипопротеинархия может возникать:

- в результате уменьшения поступления сывороточного белка в ликвор

- при увеличения скорости обмена ликвора

- при удалении большого количества ликвора по поводу гидроцефалии

- при проведении пневмоэнцефалографии (ПЭГ)

- у больных с доброкачественной внутричерепной гипертензией, гипертиреозом, при некоторых лейкозах

Гиперпротеинархия — это увеличение содержания белка в ликворе возможно при:

У здоровых взрослых людей примерно 83% белков ликвора приходится на белки сыворотки крови, однако 17% имеет интратекальное происхождение (преальбумин, простагландин-D-синтетаза, нейрон-специфическая енолаза, белок S100 и др.).

Основную массу общего ликворного белка составляет альбумин, который имеет исключительно сывороточное происхождение. В нормальном ликворе содержание альбумина варьирует от 0,07 до 0,36 г/л и выше. Почти всякое нарушение ГЭБ ведет к увеличению абсолютной концентрации альбумина в ликворе и увеличению отношения концентрации альбумина ликвора/альбумина сыворотки. Соотношение альбумин/глобулин в ликворе регулирует осмотическое давление в ЦНС.

Глюкоза в спинномозговой жидкости (ликворе)

При нормальном уровне глюкозы крови в люмбальном ликворе концентрация глюкозы составляет примерно 60% уровня в плазме. При гипергликемии разница между ликвором и кровью возрастает значительно, в ликворе глюкоза достигает только 30-35% уровня плазмы. Уровень глюкозы в ликворе является одним из важных индикаторов функции ГЭБ.

Гипогликоархия — это снижение уровня глюкозы ниже 2,2 ммоль/л или коэффициент глюкоза крови/глюкоза ликвора менее 0,3. Наблюдается при:

- бактериальном, туберкулезном, амебном или грибковом менингите

- цистицеркозе и эхинококкозе (у 50% больных)

- первичных и метастатических опухолях оболочек мозга (глиомы, саркомы, лимфомы, нейролейкемии, меланомы, метастатические карциномы из легких, желудка и др.)

- первые сутки после субарахноидального кровоизлияния

Гипергликоархия — повышение уровня глюкозы ликвора встречается редко, не характерно даже для сахарного диабета. Выявляется повышение уровня глюкозы:

Кетоновые тела в спинномозговой жидкости (ликворе)

В норме кетоны в ликворе не обнаруживаются. Кетонархия развивается после:

Кетонархия объясняется распадом белка, а также нарушением утилизации кетоновых тел, которые в норме являются субстратом для клеток ЦНС.

Нитриты в спинномозговой жидкости (ликворе)

Нитриты — это продукт жизнедеятельности многих бактерий. Таким образом, положительная реакция на нитриты говорит о бактериальном менингите. В то же время необходимо помнить, что этот тест будет отрицательным при туберкулезном и стафилококковом менингитах, т.к. эти возбудители не восстанавливают нитраты в нитриты.

Микроскопическое исследование цереброспинальной жидкости (спинномозговой жидкости, ликвора)

В нормальном ликворе взрослого человека практически отсутствуют клеточные элементы: в вентрикулярном ликворе — 0-1 кл/мкл, в субокципитальном — 2-3 кл/мкл, в люмбальном — 3-5 кл/мкл.

Увеличение количества клеток в ликворе (плеоцитоз) рассматривают как признак органического поражения ЦНС. Плеоцитоз считается:

- легким — 6-70*106 кл/л

- умеренным — 70-250*106 кл/л

- выраженным — 250-1000*106 кл/л

- резко выраженным — >1000*106 кл/л

- массивным — >10*109 кл/л

Современные методы цитологического исследования доказывают, что клетки ликвора, за исключением арахноэндотелиальных клеток и клеток эпендимы, гематогенного происхождения.

Ликворную формулу здоровых людей в основном представляют лимфоциты (70%) и моноциты (30%). В ликворе новорожденных присутствуют также нейтрофильные гранулоциты, содержание которых колеблется от 6 до 50%.

Лимфоциты в спинномозговой жидкости (ликворе)

Лимфоциты в количестве 2-4 кл/мкл входят в состав нормального цитоза ликвора. В норме в ликворе присутствуют только малые лимфоциты.

Состояния, сопровождающиеся лимфоидным плеоцитозом:

- Менингиты (вирусные, туберкулезные, микотические)

- Амебный энцефаломиелит

- Сифилитический менингоэнцефалит

- Паразитарные инфекции ЦНС (цистицеркоз, токсоплазмоз)

- Дегенеративные заболевания (подострый склерозирующий панэнцефалит, рассеянный склероз, лекарственные энцефалопатии, острый диссеминированный энцефаломиелит)

- Другая патология (саркоидоз, полиневриты, периартериит с вовлечением сосудов мозга)

Моноциты в спинномозговой жидкости (ликворе)

Моноциты — это вторая основная популяция клеток в нормальном ликворе, составляет 1-3 кл/мкл. Увеличение количества моноцитов в ликворной формуле отмечается при хронических вялотекущих воспалительных процессах в ЦНС:

- туберкулезном менингите

- цистицеркозе

- нейросифилисе

- вирусном менингите

- рассеянном склерозе

- гиперкинетическом прогрессирующем панэнцефалите

- ишемических заболеваниях и опухолях мозга

Макрофаги в спинномозговой жидкости (ликворе)

Макрофаги принадлежат к мононуклеарной фагоцитарной системе, в нормальном ликворе не встречаются. Наличие 1-2 макрофагов/мкл при нормоцитозе — это признак бывшего кровотечения или воспаления ЦНС.

Макрофаги всегда обнаруживаются в ликворе больных с опухолями мозга, растущими в просвет желудочков. Большое количество макрофагов в послеоперационный период свидетельствует об активной санации ликвора.

Нейтрофилы в спинномозговой жидкости (ликворе)

Нейтрофилы в ликворе здорового человека практически не встречаются. Это клетки гематогенного происхождения. Состояния, сопровождающиеся нейтрофильным плеоцитозом:

- Менингиты (экссудативная фаза бактериального менингита, ранняя стадия вирусного менингита, острая фаза туберкулезного менингита, начальная стадия микозного менингита, амебный менингоэнцефалит)

- Абсцесс мозга

- Церебральный и спинальный сифилис

- Субдуральная эмпиема

- Геморрагический и ишемический инсульт

- Субарахноидальные геморрагии на 1-3 день

- Реакция на первую и повторные пункции

- Введение препаратов в субарахноидальное пространство

- Метастазы злокачественных новообразований в ЦНС

Эозинофилы в спинномозговой жидкости (ликворе)

Эозинофилы в ликворе здоровых людей не встречаются. Их появление расценивается как особая реакция сосудов соединительной ткани субарахноидального пространства на чужеродные белки.

Эозинофилы в ликворе выполняют функцию фагоцитоза, поглощая бактерии, споры грибов и комплексы антиген-антитело, особенно с иммуноглобулинами и компонентами комплемента.

Эозинофилия в ликворе не сопровождается эозинофилией в крови и наоборот. Ликворная эозинофилия может наблюдаться как при нормоцитозе, так и при плеоцитозе. Эозинофилы могут при особой стимуляции поступать в ликвор из мезенхимы мягкой мозговой оболочки или непосредственно из крови.

Состояния, сопровождающиеся появлением эозинофилов в цереброспинальной жидкости (спинномозговой жидкости, ликворе):

- Паразитарные инфекции (цистицеркоз, эхинококкоз)

- Менингиты (эозинофильный, бактериальный, туберкулезный, токсический, эпидемический, сифилитический, вирусный)

- Грибковые инфекции

- Введение лекарственных препаратов или контрастных веществ в ЦНС

- Острые полиневриты

- Идиопатический гиперэозинофильный синдром

- Киста мозга

- Ишемический и геморрагический инсульт

- Опухоли мозга (менингиома, нейробластома, эозинофильная аденома)

- Лейкозы, нейросаркоидоз

- Состояние после операции на мозговых оболочках

Базофилы в спинномозговой жидкости (ликворе)

Базофилы в нормальном ликворе не встречаются. Они участвуют в воспалительных процессах аллергического происхождения, обнаруживаются в ликворе при тяжело протекающих нейроинфекциях, особенно у детей.

Плазматические клетки в спинномозговой жидкости (ликворе)

Плазматические клетки встречаются в ликворе только при патологических процессах. Образуются плазматические клетки из В-лимфоцитов в фолликулах корковой зоны лимфатических узлов и краевой зоны белой пульпы селезенки, где при встрече с антигеном они проходят этап антигензависимой дифференцировки. Основная функция плазматических клеток — это синтез и секреция антител.

Состояния, сопровождающиеся появлением плазматических клеток в цереброспинальной жидкости (спинномозговой жидкости, ликворе):

- Длительные вялотекущие воспалительные процессы мозга и мозговых оболочек (хронические энцефалиты, менингиты различной этиологии, арахноидиты)

- Рассеянный склероз

- Гиперкинетический прогрессирующий панэнцефалит

- Нейросифилис (в сочетании с нормоцитозом или незначительным плеоцитозом)

- Некоторые опухоли ЦНС

- Туберкулезный менингит

- Саркоидоз

- Коллагенозы с вовлечением в процесс ЦНС

- Субарахноидальные кровоизлияния

Бласты в спинномозговой жидкости (ликворе)

У больных лейкозами при вовлечении в процесс оболочек мозга возникает лейкозный менингит — нейролейкемия. Нейролейкемия развивается чаще при острых лейкозах. Обычно количество клеток в ликворе варьирует от 100 до 300*106/л, не исключается и более высокий плеоцитоз, составляющий 2-5*109/л и более.

При злокачественных лимфомах у больных на фоне применения химио- и иммуносупрессивной терапии может развиться криптококкозный, кокцидиомикозный, кандидамикозный или бластомикозный менингит, энцефалит или менингоэнцефалит.

Клетки арахноэндотелия в спинномозговой жидкости (ликворе)

Клетки арахноэндотелия — это однослойный эпителий эпендимального происхождения, морфологически сходный с мезотелием, выстилает все пространства ЦНС, заполненные ликвором, за исключением желудочков мозга.

Клетки арахноэндотелия обнаруживаются в ликворе больных с опухолью мозга, при ЧМТ и после операции на мозговых оболочках.

Клетки опухолей в спинномозговой жидкости (ликворе)

Клетки опухолей мозга и других органов и тканей обнаруживаются при исследовании ликвора у больных с первичными и метастатическими опухолями ЦНС. Опухолевые клетки попадают в ликвор в результате отторжения от ткани опухоли, прилегающей к ликворным пространствам, а также при прорастании стенки желудочков мозга или мозговых оболочек, при канцероматозе оболочек мозга (лептоменингеальные метастазы карциномы, лимфомы, глиомы, меланомы или саркомы).

На МРТ спинного мозга после контрастирования визуализируется так называемая «сахарная глазурь» у пациентов с лептоменингеальными метастазами при канцероматозе оболочек мозга.www.minclinic.ru

2.4 Методы лабораторного исследования ликвора

Оглавление:

Введение…………………………………………………………………………..3

Лабораторные методы исследования ликвора………………………………….3

Физиология ликвора…………………………………………………………..3

Состав и функции ликвора……………………………………………………3

Преаналитический этап……………………………………………………….7

Методы лабораторного исследования ликвора……………………………..9

Макроскопия ликвора…………………………………………………………9

Микроскопическое исследование ликвора………………………………….10

Общеклиническое исследование ликвора……………………………………15

Биохимическое исследование ликвора………………………………………22

Заключение………………………………………………………………………..31

ВВЕДЕНИЕ

Исследования ликвора – это неотъемлемая часть диагностики заболеваний, поражающих центральную нервную систему. Спинномозговая жидкость является непосредственным продолжением внеклеточного и перикапиллярного пространства нервной ткани, поэтому она немедленно реагирует на любые изменения, произошедшие в мозге. По физико-химическим параметрам и клеточному составу ликвора можно судить о характере патологии, ее стадии и контролировать ход лечения. При вирусных инфекциях центральной нервной системы в спинномозговой жидкости обнаруживаются антигены возбудителя, при бактериальных микроскопическим методом выявляются микробные тела, бактериологическим – определяется вид бактерий и их чувствительность к антибиотикам.

Современные возможности лабораторной диагностики существенно расширили объем информации, который можно получить в результате люмбальной пункции. Создание высокочувствительных методов

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИКВОРА

Физиология ликвора

Ликвор (спинномозговая жидкость) – это биологическая жидкость, которая омывает структуры центральной нервной системы. Синтез ее происходит в венозных сосудистых сплетениях боковых желудочков головного мозга, откуда по через foramen interventriculare жидкость поступает в III мозговой желудочек. Последний через сильвиев водопровод сообщается с IV желудочком, из которого по срединной и боковой апертурам ликвор переходит в подпаутинное пространство спинного и головного мозга. Незначительная часть жидкости проникает также в субдуральное пространство.

Рисунок 1 – Схема основных путей образования ликвора.

Образование ликвора в боковых желудочках происходит достаточно интенсивно, благодаря чему в их полости создается достаточное давление, чтобы придать току жидкости каудальное направление. Однако, спинномозговую жидкость нельзя приравнять к фильтрату плазмы крови, так как к ней примешивается внеклеточная жидкость нервной ткани, поступающая через эпендиму желудочков. В какой-то мере происходит и обратный процесс – поступление ликвора через эпендиму к нейроцитам и клеткам глии.

Современные радиоизотопные методы исследования позволили установить, что спинномозговая жидкость в течение нескольких минут покидает полость желудочков и в течение 4-8 часов поступает в подпаутинное пространство из цистерн основания мозга. В сутки у взрослого человека секретируется около 500 мл ликвора, количество его в ликвороносных путях составляет 125-150 мл (10-14% от массы головного мозга). В боковых желудочках находится по 10-15 мл жидкости, в III и IV суммарно около 5 мл, в подпаутинном краниальном пространстве – 30 мл, в спинальном – 70-80 мл. В течение суток ликвор сменяется до 3-4 раз у взрослых и до 8-ми раз у детей.

Циркуляция ликвора в субарахноидальном пространстве происходит по системе ликвороносных каналов и подпаутинных ячеек. Ток жидкости ускоряется при изменении положения тела в пространстве и под влиянием мышечных сокращений. На сегодняшний день считается, что ликвор, находящийся в поясничном отделе в течение одного часа перемещается краниально, возможно, что циркуляция происходит в обоих направлениях одновременно.

Отток спинномозговой жидкости на 30-40% происходит через пахионовы грануляции паутинной оболочки в верхний сагиттальный синус, который является частью венозной системы твердой мозговой оболочки. Они появляются у человека в возрасте 1,5 лет, разрастаясь на наружной поверхности паутинной оболочки вдоль крупных пазух и вен. Обращены грануляции в сторону твердой мозговой оболочки и с веществом мозга не соприкасаются. Ликвор скапливается в верхнем сагиттальном синусе, создавая в нем давление на 15-50 мм.рт.ст. выше, чем венозное, за счет чего происходит переход жидкости из ликворных путей в кровеносную систему.

Рисунок 2 – Схема взаимоотношения оболочек головного мозга и грануляций паутинной оболочки (пахионовых грануляций).

1 – твердая мозговая оболочка; 2 – субдуральное пространство; 3 – паутинная оболочка; 4 – подпаутинное пространство; 5 – грануляции паутинной оболочки; 6 – верхний сагиттальный синус; 7 – боковая лакуна; 8 – сосудистая оболочка.

Отток спинномозговой жидкости происходит также по ликвороносным каналам в субдуральное пространство, из которой она поступает в кровеносные капилляры твердой мозговой оболочки и переходит в венозную систему. Кроме того, она частично поступает в лимфатическую систему по периневральным пространствам черепно-мозговых нервов (5-30%), всасывается эпендимой желудочков (10%) и поступает в паренхиму мозга.

Состав и функции ликвора

По составу ликвор сходен с плазмой крови и состоит на 90% из воды и 10% сухого остатка. В нем содержатся аминокислоты (20-25), белки (около 14 фракций), ферменты, принимающие участие в метаболизме нервной системы, сахар, холестерин, молочная кислота и около 15 микроэлементов. В ликворе определяются нейромедиаторы: ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин; гормоны – мелатонин, эндофины, энкефалины, кинины.

Функции ликвора:

Механическая защита структур центральной нервной системы;

Экскреторная – с жидкостью удаляются продукты метаболизма;

Транспортная – ликвор служит для переноса метаболитов, биологически активных веществ, медиаторов, гормонов;

Дыхательная – снабжает кислородом мозговые оболочки и нервную ткань;

Гомеостаз – поддерживает стабильное окружение мозга, нивелирует краткосрочные изменения состава крови, поддерживает рН на определенном уровне, осмотическое давление в клетках мозга, обеспечивает нормальную возбудимость ЦНС, создает внутричерепное давление;

Иммунная – участвует в создании специфического иммунобиологического барьера ЦНС.

Окончательно функции ликвора не изучены по сей день, поэтому исследовательские научные работы по его изучению продолжаются.

Преаналитический этап

Впервые ликвор для исследования получил Квинке в 1891 году, после чего его методика получила широчайшее распространение. Общеклинический анализ спинномозговой жидкости проводится в течение 3-х часов после забора материала, поэтому анализ всего проводят в неотложном порядке. Для получения ликвора в большинстве случаев используют люмбальную пункцию, редко – субокципитальную, интраоперационно – вентрикулярную.

Люмбальную пункцию проводит невролог/анестезиолог-реаниматолог в условиях процедурного кабинета, перевязочной или операционной. Больного укладывают на бок с приведенными коленями к груди, после чего вводят иглу в пространство между 4 и 5-м поясничными позвонками в подпаутинное пространство. Первые пять капель ликвора удаляют, так как в них содержится путевая кровь из поврежденных в процессе манипуляции кровеносных сосудов. Собирают жидкость в 2 стерильные пробирки: одна из них направляется на биохимическое и цитологическое исследования, другая используется для обнаружение фиброзной пленки или сгустка. Если существует необходимость в бактериологическом посеве, ликвором наполняется 3-я пробирка. Без опасности для здоровья у взрослого человека можно забрать 8-10 мл ликвора, у детей 5-7 мл, у грудничков 2-3 мл.

Нельзя встряхивать полученный биоматериал, подвергать его воздействию перепада температур, так как это существо изменяет его показатели. Все пробирки маркируются до начала исследования, нумеруются, после наполнения их плотно закупоривают и немедленно отправляют в лабораторию. В направлении следует указать:

Фамилию, имя, отчество больного, его возраст;

Отделение, палату, номер истории болезни;

Дату, время и место пункции;

Цель исследования;

Предположительный или клинический диагноз;

Данные врача, направившего материал на исследование.

2.4.1. Макроскопическое исследование

Макроскопическое исследование – это вся информация о биоматериале, которую лаборант может получить при помощи органов чувств.

Цвет – в норме спинномозговая жидкость бесцветна и по виду не отличается от воды. Цвет ее определяют, сравнивая пробирку с материалом с такой же пробиркой, заполненной водой на белом фоне. Он может изменять при различных патологических процессах:

красный – примесь неизмененных эритроцитов (эритроцитархия). Определить ее можно при помощи тест-полосок (ГемоФАН), которые имеют 2 шкалы сравнения: одна из них меняет цвет при наличии интактных эритроцитов, другая – при наличии свободного гемоглобина в ликворе;

ксантохромный (желтый, желто-коричневый, розовый, коричневый) окрас возникает в присутствии оксигемоглобина, метгемоглобина и билирубина;

розовый цвет ликвору придает оксигемоглобин, освободившийся из лизированных эритроцитов;

желтый цвет обусловлен высоким содержанием билирубина, который образуется из гемоглобина. Для определения билирубинархии и ее выраженности используют тест-полоски (ИктоФАН), их реагентная зона меняет цвет от бледно-розового до насыщенного розового в зависимости от концентрации билирубина;

коричневый цвет ликвору придают метгемоглобин и метальбумин, они появляются при наличии инкапсулированных гематом и геморрагий в ЦНС;

зеленая окраска возникает при выраженной билирубинархии, так как происходит переход билирубина в биливердин – пигмент оливкового цвета. Иногда она обусловлена примесью гноя.

Прозрачность – в норме спинномозговая жидкость прозрачная, определяют этот параметр, сравнивая полученный материал с дистиллированной водой. Легкое помутнение ликвора наблюдается при лейкоцитозе свыше 200х106/л, содержания эритроцитов более 400х106/л, общего белка – более 3 г/л. Если после центрифугирования спинномозговая жидкость становится прозрачной, то мутность ее обусловлена форменными элементами, если остается мутной – микроорганизмами. Опалесценция ликвора возникает при высокой концентрации фибриногена.

Фибринозная пленка – в норме в спинномозговой жидкости низкое содержание фибрина и пленка при отстаивании не образуется. Высокое содержание фибрина дает нежную сеточку или пленку на стенках пробирки, мешочек или желеобразный сгусток. Ликвор, содержащий большое количество грубодисперсных белков сразу после выпускания свертывается в виде желеобразного сгустка.

2.4.2. Микроскопическое исследование ликвора

Это один из самых ответственных этапов исследования спинномозговой жидкости, на основании данных которого нередко подтверждаются либо опровергаются диагнозы.

Подсчет количества форменных элементов проводится в течении 30 минут после извлечения спинномозговой жидкости с последующей дифференциацией клеток. Для подсчета лейкоцитов препарат окрашивают одним из реактивов:

5 мл 10% раствор ледяной уксусной кислоты + 0,1 метилового фиолетового + вода до 50 мл – время окрашивания 2 минуты;

Реактив Самсона: 2,5 мл спиртового раствора фуксина 1:10 + 30 мл уксусной кислоты + 2 г карболовой кислоты + дистиллированной воды до 100 мл, время окрашивания 10-15 минут.

Окрашенный препарат помещают в камеру Фукса-Розенталя объемом 3,2 мкл. Лейкоциты считают на малом увеличении во всех 256 квадратах, при высоком плеоцитозе 200-1000х106/л считают половину сетки и результат умножают на 2, при плеоцитозе свыше 1000х106/л подсчитывают один ряд больших квадратов и результат умножают на 4. Нормальные значения цитоза указаны в таблице 1, при различных видах патологии – в таблице 2.

Таблица 1

Цитоз в люмбальном ликворе

Возраст | Кл/3 мкл | Кл в 1 мкл | Кл х106/литр |

Менее 1 года | 0-90 | 0-30 | 0-30 |

1-4 года | 0-60 | 0-20 | 0-20 |

5 лет – пубератный возраст | 0-30 | 0-10 | 0-10 |

Взрослые | 0-15 | 0-5 | 0-5 |

Таблица 2

Плеоцитоз при различных заболеваниях

Заболевание | Количество клеток ( х106/л) |

Гнойный менингит | 2000-5000 |

Абсцесс мозга, актиномикоз | 1000-2000 |

Острый туберкулезный менингит | 100-500 |

Серозный менингит | 100-300 |

Нейросифилис | 50-500 |

Энцефалит | 30-300 |

Ишемический инсульт | 10-200 |

Опухоли ЦНС | 10-60 |

Рассеянный склероз | 3-50 |

Количество эритроцитов в ликворе подсчитывают в счетной камере Горяева. Для этого СМЖ с примесью крови разводят в 10 раз — 9 частей изотонического раствора хлорида натрия и 1 часть СМЖ смешивают в пробирке. Полученную жидкость тщательно перемешивают, заполняют счетную камеру Горяева и, согласно правилам подсчета количества эритроцитов крови, определяют число эритроцитов в пяти больших квадратах. Количество эритроцитов в 1 мкл СМЖ определяют по формуле:

где А – количество эритроцитов в 5 больших (80 малых) квадратах, 1/400 – объем малого квадрата, 10 – разведение ликвора, 80 – количество малых квадратов.

При подсчете в камере Фукса-Розенталя в окрашенных фуксином клеточных и форменных элементах просматриваются структуры ядра и цитоплазмы, что позволяет проводить их дифференцировку. Оценку их проводят при увеличении 7х40. Регистрация результатов подсчета может иметь процентное или численное выражение (ликворограмма). Учитывая, что форменные и клеточные элементы могут подвергаться дегенеративным изменениям, при долгом нахождении в СМЖ, необходимо проводить оценку и подсчет форменных и клеточных элементов в окрашенных препаратах.

Клетки ликвора имеют совершенно другое сродство к красящим веществам, чем клетки крови, поэтому и подбор красителей должен быть иным. Хорошие результаты дают следующие виды окраски препаратов:

Окраска по Розиной. СМЖ центрифугируют 7–10 минут. Надосадочную жидкость сливают, осадок помещают на обезжиренное стекло, легким покачиванием распределяют его на поверхности стекла и через 1–2 минуты жидкость сливают. Стекло ставят в вертикальное положение и высушивают в сушильном шкафу при температуре 40–50 °С, после чего фиксируют 1–2 минуты метанолом и красят по Романовскому: препараты окрашивают 6–12 мин, в зависимости от толщины мазка. Препарат промывают дистиллированной водой и высушивают. Если ядра имеют бледно голубой цвет, мазок докрашивают еще 2–3 минуты.

Окраска по Возной. Осадок, полученный при центрифугировании, выливают на стекло, слегка покачивая его, равномерно распределяют на поверхности. Высушивают при комнатной температуре в течение суток, фиксируют 5 минут метиловым спиртом. Затем окрашивают раствором азур эозина (таким же, как для окраски крови, но разведенным в 5 раз) в течение 1 ч. Если клетки бледноокрашены, докрашивает неразведенной краской под контролем микроскопа от 2 до 10 минут. Чем больше форменных элементов в ликворе, особенно при наличии крови, тем продолжительнее окраска.

Окраска по Алексееву. На высохший, но не фиксированный препарат наносят 6–10 капель красителя Романовского–Гимзы, той же пипеткой осторожно распределяют её на весь препарат и оставляют на 30 секунд. Затем добавляют, не сливая краски, 12–20 капель дистиллированной воды, предварительно нагретой до температуры 50–60 °С, в соотношении 1 : 2. Покачиванием препарата перемешивают краску с водой и оставляют на 3 минуты. Смывают краску струёй дистиллированной воды, сушат препарат фильтровальной бумагой и микроскопируют. Метод пригоден для проведения срочного цитологического исследования.

Нормальные значения содержания клеточных элементов в ликворе представлены в таблице 3.

Таблица 3

Содержание форменных элементов в ликворе в норме у детей и взрослых

Клетки | Взрослые | Новорожденные |

Лимфоциты | 40-80 | 5-35 |

Моноциты | 15-45 | 50-90 |

Нейтрофилы | 0-6 | 0-8 |

Эозинофилы | Редко | Редко |

Эпителий, эпиндимоциты | Редко | Редко |

Эритроциты | Отсутствуют | Отсутствуют |

Технология цитоцентрифугирования (цитоспин). Приготовление окрашенных препаратов ликвора из осадочной жидкости после центрифугирования не всегда позволяет получить тонкий слой клеток, пригодный для диагностики. Для решения этой проблемы была разработана технология цитоцентрифугирования, которая заключается в аппаратном изготовлении высококачественных препаратов. Для этого полученный ликвор подготавливают к исследованию и помещают в цитокамеру, после чего он дозированно подается на вертикально распложенные в роторе цитоцентрифуги слайды. Под действием центробежно силы клетки равномерно распределяются по стеклу, в то время как более легкая жидкость удаляется с поверхности препарата. Высушивание, фиксация и окраска препарата также проводятся в цитоцентрифуге. Аппарат позволяет создать до 8-ми диагностических зон на одном слайде.

Атипичные клетки – чаще являются клетками опухолей ЦНС или её оболочек. Так же могут встречаться при хроническом воспалительном процессе (туберкулезный менингит, менингоэнцефалит, рассеянный склероз, энцефаломиелит) – это клетки эпендимы желудочковпаутинной оболочки, а так же лимфоциты, моноциты и плазмоциты с изменениями ядра и цитоплазмы.

Измененные клетки и тени клеток обнаруживаются при длительномих нахождении в СМЖ. Чаще всего подвергаются аутолизу нейтрофильные гранулоциты, клетки паутинной оболочки, эпендимы желудочков. Диагностического значения измененные клетки и тени клеток не имеют.

Кристаллы в ликворе обнаруживаются редко. На 4–5 день после субарахноидального кровоизлияния, черепно-мозговой травмы обнаруживаются кристаллы гемосидерина, в случае распада опухоли в содержимом кисты можно обнаружить кристаллы гематоидина, холестерина, билирубина, так же кристаллы холестерина образуются в очагах жировой дистрофии, некроза ткани мозга и в кистах мозга. Для выявления кристаллов в СМЖ используют реакции, представленные в таблице 4.

Таблица 4

Реакции, используемые для выявления кристаллов в ликворе

Кристаллы | Реакция |

Гематоидина | В азотной кислоте дают исчезающее синее окрашивание |

Гемосидерина | Выявляются реакцией на берлинскую лазурь, клетки окрашиваются в синий и голубой цвета |

Холестерина | Растворяются в спирте, эфире, расплавляются в концентрированной серной кислоте с образованием конедансационных соединений красного цвета |

Билирубина | Растворимы в хлороформе и щелочах |

Элементы эхинококка – крючья, сколексы и обрывки хитиновой оболочки пузыря эхинококка могут быть выявлены при множественном эхинококкозе мозговых оболочек. Находят их чрезвычайно редко.

studfiles.net

Персональный сайт — Ликвор

ИССЛЕДОВАНИЕ СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ (ЛИКВОРА)

Физиология ликворообразования.

Головной и спинной мозг хорошо защищены плотным костным покровом – черепной коробкой и позвоночником.

К внутренней поверхности костей черепа прилегает плотная фиброзная твёрдая мозговая оболочка, под которой находится паутинная оболочка, покрывающая в виде очень тонкого прозрачного бесструктурного листка, головной мозг. Книзу эта оболочка переходит в паутинную оболочку спинного мозга. Вся поверхность мозга окутана разветвлённой сетью сосудов, заключённых в мягкую мозговую оболочку, покрывающую ткань мозга в глубине борозд, щелей и ямок. Паутинная оболочка переходит с одной возвышенности на другую, образуя различной величины подпаутинные вместилища. Наиболее крупные из них получили название цистерн.

Между паутинной и мягкой оболочкой и находится так называемое подпаутинное (субарахноидальное) пространство. Оно заполнено ликвором и является единым для головного и спинного мозга.

Спинномозговая жидкость (цереброспинальная жидкость, ликвор) циркулирует между оболочками мозга, в его желудочках, цистернах и в спинномозговом канале.

Ликвор образуется в желудочках мозга из плазмы крови благодаря процессам фильтрации, секреции и осмоса. Из желудочков ликвор поступает в цистерны мозга и в субарахноидальное пространство. Затем через кровеносные капилляры всасывается в венозную и частично лимфатическую систему.

За сутки образуется от 400 до 600 мл ликвора. Циркуляция её происходит непрерывно; в субарахноидальных пространствах содержится одновременно 100-150 мл ликвора.

Функции ликвора

Ликвор – это своеобразная биологическая жидкость, необходимая для функционирования мозга и выполняющая защитную функцию.

Ликвор является средой для обмена веществ между мозгом и кровью, носителем питательных веществ от кровеносных сосудов к нервным клеткам, это место выделения продуктов жизнедеятельности мозговой ткани. Мозг не имеет лимфатической системы, и продукты метаболизма удаляются через капиллярный кровоток.

Ликвор можно рассматривать как растворитель некоторых веществ, которые транспортируются от одного участка мозга к другому, например: из гипоталамуса к гипофизу.

Ликвор необходим для регуляции дыхательной активности и кровообращения. Например: изменение концентрации Ca, K, Mg и других микроэлементов в ликворе приводит к нарушению дыхания, кровяного давления, изменяется частота сердечных сокращений и др.

Физиологическое значение ликвора:

— механическая защита мозга от ударов и сотрясений о кости черепа,

— доставка питательных веществ нервным клеткам,

— экскреция, т.е. выделение некоторых метаболитов мозга,

— служит транспортным средством для гормонов и других веществ,

— поддерживает постоянство окружающей среды мозга (гомеостаз),

— осуществляет функцию специфического иммунобиологического барьера.

Таким образом, ликвор выполняет важную роль в процессах жизнедеятельности мозговой ткани.

Методы извлечения ликвора

Для исследования ликвор получают путём прокола – пункции. Пункцию всегда производит врач в условиях операционной, специальной иглой, которая вводится в подпаутинное пространство.

Прокол делают в строго определённых местах:

1. Между III и IV поясничными позвонками – поясничная (люмбальная) пункция.

2. Между затылочной костью и II шейным позвонком, в большую цистерну мозга – подзатылочная (субокципитальная) или цистерная пункция.

3. В месте сочленения височной, лобной и теменной костей – желудочковая (вентрикулярная) пункция.

Из иглы ликвор вытекает свободно. Её собирают в 2 пробирки, хотя общее количество её чаще всего невелико (не более 10 мл). С полученным материалом следует обращаться очень бережно, так как пункция довольно тяжёлая манипуляция для больного. После прокола он должен находиться на строго постельном режиме в течение 2-3 дней.

Так как ликвор обладает выраженными цитолитическими свойствами, он должен быть доставлен в лабораторию и исследован немедленно после его взятия. При продолжительном его хранении при комнатной температуре происходит разрушение форменных элементов. При охлаждении менингококки и другие возбудители инфекционных заболеваний могут погибнуть. В лаборатории тотчас делают посев на питательные среды и производят бактериоскопические, биохимические и серологические исследования, определяют также физические свойства, цитоз, изучают морфологию клеток.

Исследование состава и свойств ликвора имеет диагностическое значение при заболеваниях ЦНС и мозговых оболочек, таких, как энцефалиты (воспаления головного мозга), менингиты (воспаления твёрдой мозговой оболочки), арахноидиты (воспаления паутинной оболочки), сифилис мозга, опухоли, травмы и другие заболевания.

1. Количество. Количество извлечённого ликвора зависит от цели пункции и состояния больного. Для обычного исследования берут 8-10 мл, у детей 5-7 мл, у грудных детей 2-3 мл ликвора.

2. Цвет. Для определения цвета ликвор сравнивают с дистиллированной водой на белом фоне.

— Нормальный ликвор – бесцветная, прозрачная жидкость, макроскопически трудно отличимая от дистиллированной воды.

— Ксантохромия – кофейно-жёлтый цвет ликвора, его дают продукты распада гемоглобина, освобождённые из лизированных эритроцитов.

В зависимости от механизма возникновения ксантохромии различают:

А) застойную – появляется вследствие застоя крови в мозговых сосудах и изменений проницаемости стенок сосудов, эта ксантохромия сопровождается значительным увеличением белков в ликворе.

Б) геморргагическую – развивается при попадании крови в ликворное пространство, в таких случаях должно пройти определённое время до появления ксантохромии, через 2 –12 часов выявляется оранжевая ксантохромия, через 2-4 дня жёлтая.

Ксантохромия может быть также при желтухах (в том числе и у новорождённых) и при субарахноиадальном введении пеницилина.

— Эритроцитрахия (кровавый ликвор).

Различают:

А) артефактную – эритроциты попадают в ликвор во время пункции – при этом первая порция кровавая, а остальные нет.

Б) истинную, вызываемую кровоизлияниями в ликворную систему при инсульте, опухолях, травмах, при этом все порции ликвора одинаково окрашены.

— Зеленовато-жёлтый, серо-зелёный, сероватый цвет ликвора обусловлен большим содержанием в ликворе лейкоцитов. Наблюдается при гнойных менингитах и абсцессах мозга.

3. Прозрачность. В норме ликвор прозрачен (для определения прозрачности ликвор сравнивают с дистиллированной водой). Помутнение ликвора от лёгкой опалесценции до выраженной мутности наблюдается при резком увеличении содержания клеточных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, микроорганизмов) и повышенном содержании общего белка.

Мутность определяют на чёрном фоне.

Мутность, обусловленная форменные элементами крови, после центрифугирования исчезает, а связанная с наличием микроорганизмов – остаётся.

Степень мутности выражается в 4-х крестной системе:

— лёгкая опалесценция +

— лёгкое помутнение ++

— мутность +++

— хлопья мути ++++

4. Относительная плотность. Измеряется пикнометром — ареометром малого размера.

Для люмбального ликвора норма — 1,005 — 1,009

Для субокципитального — 1,003 — 1,007

Для вентрикулярного 1,002 — 1,004

Повышается относительная плотность при менингитах, уремии, сахарном диабете, черепно-мозговых травмах.

5. Фибриновая сетка. Для обнаружения фибринозной плёнки ликвор оставляют в пробирке до образования «мешочка».

При воспалении мозговых оболочек вследствие значительного увеличения количества грубодисперсных белков (глобулинов и фибриногена) на поверхности ликвора, если его отстоять, образуется нежная паутинообразная фибриновая сеточка. При большом содержании фибриногена образуется плёнка в виде желеобразного сгустка или ликвор свёртывается.

Фибриновая сетка является важным диагностическим признаком. Наблюдается у больных с гнойным менингитом, туберкулёзным менингитом, опухолями ЦНС, мозговой геморрагией, компрессией и др.

6. Запах. Ликвор в норме не имеет запаха. Запах появляется при некоторых патоогических состояниях:

— При уремической коме – ликвор приобретает запах аммиака.

— При диабетической коме – запах ацетона.

7. рН ликвора. В норме среда слабощелочная – рН = 7,35-7,4.

При патологических состояниях существенно не изменяется, определяется с помощью универсальных индикаторных бумажек.

Микроскопическое исследование ликвора

Определение общего количества клеток ликвора (цитоза)

Определение цитоза следует производить как можно скорее после пункции (в течение 30 минут), так как клетки ликвора очень быстро разрушаются.

В норме ликвор беден клеточными элементами. В 1 мл можно обнаружить 0-3-5 лимфоцитов, поэтому их подсчитывают в счётных камерах большей ёмкости, чем для подсчёта клеток крови (в камере Фукса-Розенталя).

Определение цитоза (клеточного состава)

Принцип: при помощи микроскопа в счётной камере Фукса-Розенталя подсчитывают число лейкоцитов в ликворе после разрушения эритроцитов.

Реактивы: реактив Самсона (30 мл ледяной уксусной кислоты, 2 мл карболовой кислоты, 2 мл спиртового раствора фуксина, доливают дистиллированной водой до 100 мл).

Ход определения:

1. Размешать ликвор в пробирке.

2. В меланжер до метки 1 набирают реактив Самсона.

3. До метки 11 набирают ликвор.

Раствор уксусной кислоты гемолизирует возможную примесь эритроцитов, фуксин подкрашивает лейкоциты (ядра клеток окрашиваются в красновато-фиолетовый цвет), карболовая кислота консервирует их.

4. Перемешивают ликвор с реактивом, прокатывая меланжер между ладонями, и оставляют на 15-30 минут для прокрашивания.

5. Первую каплю из меланжера выпускают в фильтровальную бумажку, перемешивают камеру Фукса-Розенталя, которая состоит из 16 больших квадратов, каждый из которых разграфлён на 16 маленьких — всего 256 квадратиков.

6. Считают лейкоциты во всех 256 квадратиков и полученное число делят на 3,2 (объём камеры). Результат соответствует количеству лейкоцитов в 1 мкл ликвора.

Норма цитоза:

Люмбальный ликвор — 7-10 в камере

Цистернальный ликвор — 0-2 в камере

Желудочковый ликвор — 1-3 в камере

Клиническое значение:

Повышенный цитоз — плеоцитоз. Наблюдается при воспалительных поражениях оболочек мозга — менингитах, арахноидитах и органических поражениях вещества мозга (опухоль, сифилис, абсцесс), а также при травмах, кровоизлияниях.

У детей цитоз выше, чем у взрослых.

Подсчёт цитограммы (по Возной)

1. Ликвор центрифугируют 7-10 минут, после надосадочную жидкость сливают.

2. Осадок выливают на предметное стекло, слегка покачивая его для равномерного распределения жидкости на поверхности стекла.

3. Мазок высушивают при комнатной температуре в течение суток.

4. Фиксируют 5 минут в метиловом спирте или 15 минут в этиловом.

5. Красят раствором азур-эозина, разведённого в 5 раз в течение 1 часа.

6. Микроскопируют с иммерсионным маслом.

В норме в ликворе встречаются только лимфоциты.

При патологических состояниях встречаются все виды лейкоцитов, арахноэндотелиальные макрофаги, опухолевые клетки, плазматические клетки, полибласты. Макрофаги появляются после кровоизлияния в ЦНС, при распаде опухоли.

Химическое исследование ликвора

Определение белка в ликворе

Белки – важная составная часть ликвора. Их количественное и качественное отклонение от нормы указывает на органическое поражение ЦНС.

Глобулиновые реакции

Проба Панди.

Унифицированный метод определения глобулинов карболовой кислотой.

Принцип: осаждение глобулинов, появление преципитата (мути), при добавлении к насыщенному раствору карболовой кислоты жидкости, содержащей белок.

Реактивы: насыщенный раствор карболовой кислоты (100 г карболовой кислоты растворяют в 1 л воды, встряхивают и оставляют на стуки в термостате при температуре 370С, затем раствор выдерживают 5-6 суток при комнатной температуре). Для постановки реакции используют надосадочную жидкость.

После пребывания при комнатной температуре в течение 7 дней надосадочную жидкость сливают и используют.

Ход определения:

На часовое стекло, помещённое на чёрную бумагу, наливают 1 мл реактива и по краю наслаивают 1-2 капли ликвора.

Оценка полученных результатов:

Оценка производится по 4-х крёстной системе:

При положительном результате в месте соприкосновения реактива с ликвором образуется молочно-белое облачко, переходящее в муть от лёгкой опалесценции до хлопьев.

Образование хлопьев (значительное помутнение) ++++, умеренное +++, заметная опалесценция ++, лёгкая опалесценция +, отсутствие помутнения (-).

Проба Нонне-Апельта

Унифицированный метод определения глобулинов

Принцип: соли в определённой концентрации избирательно осаждают глобулины.

Реактивы: насыщенный раствор сульфата аммония.

Ход определения:… Продолжение »

bioximia.narod.ru

Макро- и микроскопическое исследование ликвора

Для проведения данных исследований необходимо следующее оснащение рабочего места:

- Смесители для лейкоцитов.

- Пастеровские пипетки.

- Камеры Фукса-Розенталя и камеры Горяева со стеклами к ним.

- Шпатели и иглы.

- Центрифуга.

- Предметные и покровные стекла.

- Микроскоп.

- Метилвиолет (генцианвиолет).

- Фуксин.

- Фенол.

- Концентрированная уксусная кислота.

- Дистиллированная вода.

- Фиксатор Май-Грюнвальда.

- Краска Романовского.

- Азур II.

- Эозин.

- Эозин желтый.

- Двузамещенный фосфорнокислый натрий.

- Однозамещенный фосфорнокислый калий.

Рис. 62. Сетка камеры Фукса-Розенталя.

Определение физических свойств ликвора

Количество ликвора устанавливают на глаз в пробирках, в которых он был доставлен в лабораторию.

Цвет и прозрачность ликвора определяют путем сравнения с дистиллированной водой (для этого ликвор и дистиллированную воду наливают в две пробирки одинакового диаметра).

Отмечают макроскопические примеси (фибринозные пленки, кровяные сгустки и др.).

Микроскопическое исследование ликвора

Подсчет клеточных элементов

Количество клеток в лик воре (цитоз) подсчитывают тотчас после получения жидкости, для чего используют камеру Фукса-Розенталя или Горяева. В смеситель для лейкоцитов набирают до метки 1,0 раствор Самсона: 30 мл ледяной уксусной кислоты, 2 мл карболовой кислоты (насыщенный раствор фенола), 2 мл спиртового раствора фуксина 1 : 100, дистиллированной воды до 100 мл.